銭湯文化は日本独特の文化現象です。

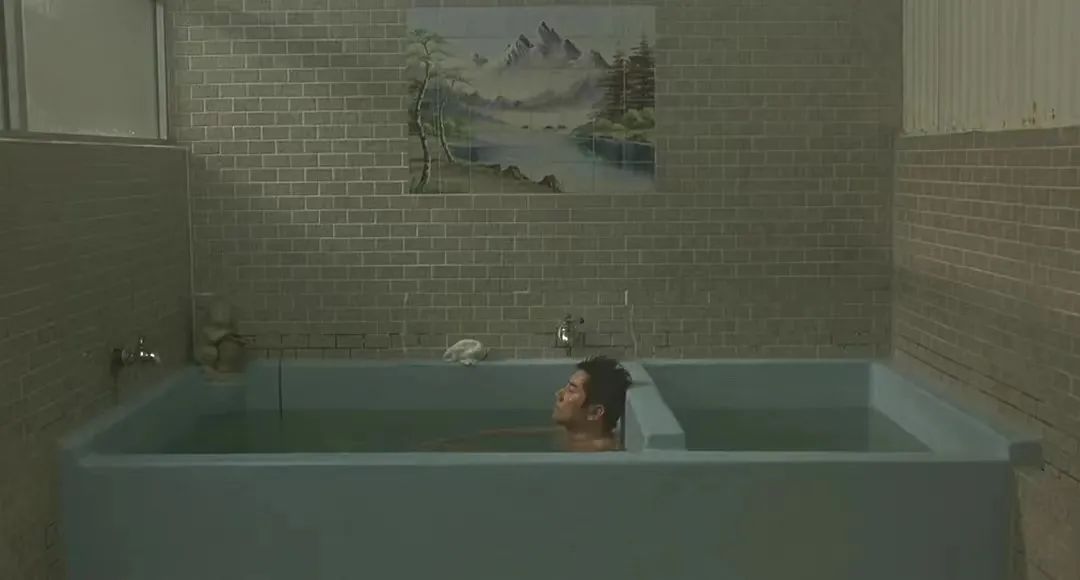

友人や近所の人と一緒に、服を脱いで銭湯の湯に浸かり、体を伸ばしておしゃべりをしましょう。 この快適で伝統的なアクティビティの起源は何世紀にもわたって日本に遡ります。

しかし、第一次世界大戦後、東京に近代的な銭湯が開業すると、伝統的な銭湯は存続の危機に直面し始めました。 第二次世界大戦後の経済回復により家庭用バスルームの普及が促進された後、伝統的な銭湯文化は衰退しました。 多くの場合、古くて老朽化した公衆浴場は高齢者の避難所になります。

しかし、多くの新しい銭湯の後継者は亀裂の中で生き残るために苦労しています。 インターネットの利便性とニューエコノミーの特性を生かし、入浴に歌や娯楽、読書などのレジャーを加え、銭湯が誕生しました。 新たな活力を育む。

01

銭湯は高齢者の避難所?

全国公衆浴場組合によると、最盛期の1960年代後半には日本には約1万8000の銭湯があり、そのうち東京だけでも2800あったという。 現在、その数は全国で2,000人を下回り、そのうち東京では約400人となっている。

日本の戦後の経済復興により、労働者階級の家族は、混雑した銭湯に入る代わりに、自分の浴室でよりプライベートに入浴できる新しい住宅を購入する機会を与えられました。 現在、高齢の銭湯経営者は家業を引き継ぐ後継者探しに苦労しており、多くの施設が再開発の熱狂に巻き込まれている。

多くの若い利用者の目には、この浴場は古く、荒廃しており、単なる年配の男性の避難場所であると映ります。 このため長い間若い客は遠ざかっており、疫病と燃料価格の高騰により、人々は公衆浴場でこの「裸」を感じるようになった。 この「友情」はいつか文化遺産になるかもしれない。

02

KTVのない大浴場はサウナとしてはダメ

しかし、この衰退産業の中で、最近、小規模ながら成長を続けている地主グループが銭湯の復興を促進し、これまで銭湯に足を踏み入れたことのない人々を熱湯に浸かってみようと試みている。 背後にある富士山の壁画の美しいシーン。

もちろん、新世代の消費者はただ泳いだり浸かったりするだけではありません。 エマージング バスでは、入浴後のクラフトビール、グルメピザ、素晴らしい音楽イベントもお楽しみいただけます。 さらに、仕事前にシャワーを浴びたい人向けの早朝営業、子供向けの伝統的なおやつやゲーム、サウナ好き向けの専用サウナなど、1人あたり数百円で利用できるサービスもあります。 月 図書の貸し出しサービス。

「人々が銭湯に行くのを初めて見た」と東京北部の元銭湯、稲荷浴場を改修した慈善団体バスハウス・アンド・ネイバーフッドのアメリカ人サム・ホートン氏は語った。 隣には廃墟となった江戸町屋が改装されている。 入浴者が本を読んだり、飲み物を飲んだり、軽食を食べたり、畳の上で昼寝をしたりできる、清潔で整頓された休憩場所になります。

稲荷浴場には現在、ベテランから若手まで毎日100~200人が訪れるが、現在の収入ではかろうじて経営できるほどだ。

「この地域には年配の人がたくさんいるので、名前を変えるつもりはなかった。常連にも初めて来た人にも優しい名前にするだけだった」と、話を聞いて以来この銭湯を訪れているホートンさんは語った。彼は大学院生でした。 東京には約200の日本の銭湯があります。 「ここでは、男性と女性、老若男女、外国人、さまざまな社会階級の人々など、社会のさまざまな側面が見られます。

「都会に根を張れる場所。銭湯に入ると誰かと一緒…気持ちいいですね」。

03

お風呂は人が心身を休める場所です

パンデミックによりさらに多くの公衆浴場の消滅が加速したため、生き残った人々は現在、燃料価格の高騰に直面している。 このため、東京都当局は7月に大人の消費者物価を20円引き上げ500円にせざるを得なくなった。

数々の困難に直面しながらも、水戸新一郎は諦めなかった。 2015年、彼は「退屈な」サラリーマンの仕事を辞め、再び京都の梅風呂を始めた。

「学生の頃は銭湯に行くのが大好きでした。銭湯が減ってしまったことにも困っています」とコンサートやフリーマーケットを利用して新規客を呼び込み、ツイッターで梅風呂を宣伝する銭湯を経営する真一郎さんは言う。 Twitterには約16,000人のフォロワーがいます。

信一郎さんが銭湯を引き継いだ当初、客のほとんどは高齢者だった。 現在、半数以上が20~30歳です。 「若者は銭湯についてあまり理解していませんが、ソーシャルメディアのおかげでそれが変わりました。 »

日本を代表する銭湯専門家の一人である矢口隆太氏は、通常の銭湯は閉店するだろうが、消費者の年齢構成が変化しているため、改装された銭湯には明るい未来があると信じていると語った。

「若者の公衆浴場への関心はますます高まっており、新しい銭湯の経営者たちは若者たちに公衆浴場の文化を受け入れ、愛してもらうための新しい方法を試みている」とロン・タイ氏は語った。

龍太さんは「西洋人は日本人ほど水泳が好きではない」と考えている。 40年間で3,800軒の銭湯を訪ねた。 彼は、西洋の銭湯は機能的であるが、日本の銭湯には精神的な価値があり、それがリラックスであると信じています。 精神的にも肉体的にも。

原題:「日本の公衆浴場の衰退と復活:高齢者の避難所から若者の遊び場へ」

「Twitterのスペシャリスト。典型的な読者。起業家。ポップカルチャーの狂信者。謝罪のないビールの第一人者。作家。テレビ愛好家。」